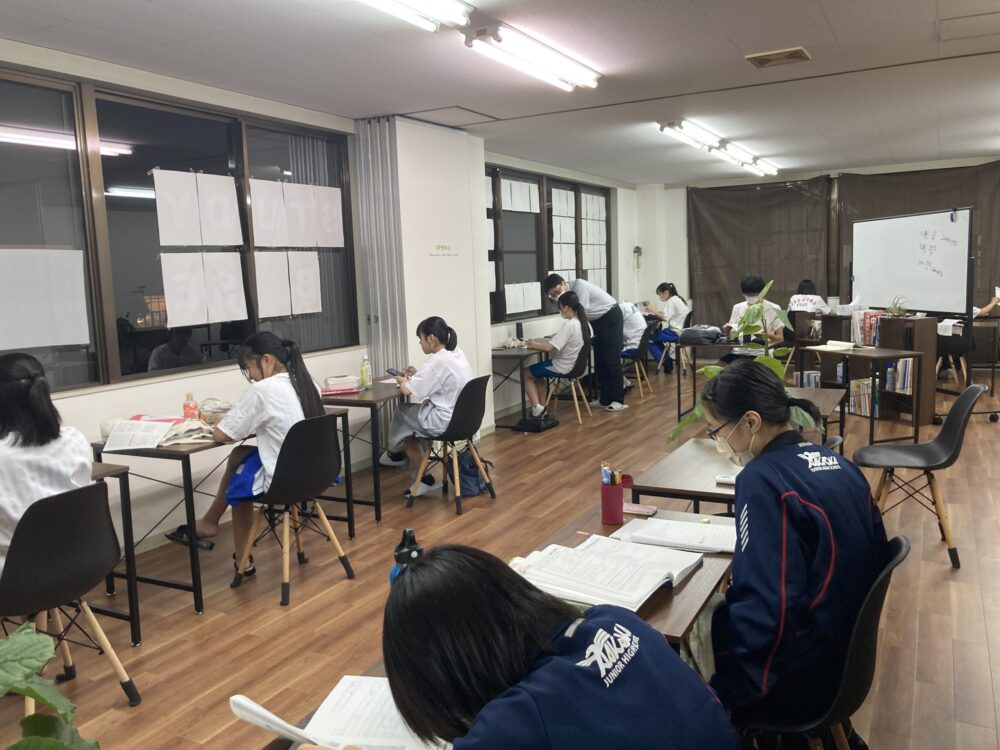

勉強において慣れは重要なことです。

何をするにしても、1回目なのか、それとも複数回目なのかによって理解度、スピード、取り組む姿勢が変わってくるものです。

これは勉強においてだけではありません。運動でもいえることでしょう。人間というものは何度も類似した動きをすることで、何も考えずともそのときに適した動きができるようになるのです。

そのため何度も同じ行動をとり続け「慣れること」は重要なのです。

慣れるためには反復練習をしなければなりません。しかし反復練習は基本的にはつまらないし忍耐を伴うものです。そこをどのように乗り越えられるのかがカギとなってきます。

完全に身に就く前にやめてしまう

見ていて惜しいと思うことがあります。

身に付く前にやめてしまうことがあるのです。

たとえばですが、10回反復練習をしたら身に付くものがあったとします。その場合、1回練習しただけではしばらくしたら忘れてしまいます。5回でも同じです。9回練習したとしても完全に身についていなければそのうち忘れてしまいます。

完全に身に付く「10回」、練習しなければならないのです。

完全に身に付く前に反復を辞めてしまうと、それ以前の練習は無駄なものになってしまいます。9回の練習も無駄になってしまいます。

「勉強したはずなのに、前やった問題のはずなのに解けなかった・・・」

これは要するにそういったことだと思うのです。

何回で身に付くのかには差がある

しかし何回反復したら身に付くかはなかなか分からないものです。

科目や分野によっても異なります。

とくに「興味」が大きな影響が出ると思っています。

よくあること

よくある例としては、2回~3回くらい練習すると身に付いたと錯覚してしまうことです。そして反復練習をそこでやめてしまいます。

頭の中では「できた」という印象が残っています。しかし身についていないため、いざ問題を目の前にするとできないのです。

たしかに短期的には覚えていることでしょう。

しかし長期的に考えると忘れやすいのです。

つまりこれは「2回~3回の練習が無駄になってしまった」ということなのです。ゼロとはいいませんが、問題を解けないのであれば結論は同じです。

身に付いたら忘れにくい

身に付いた後であれば反復練習を終えても、なかなか失われません。

たとえば自転車です。はじめに自転車に乗る練習をするときには何度も転んでしまったでしょう。ヒヤヒヤした思いをしたでしょう。必死だったでしょう。

そのような体験は一度身に付けるとなかなか忘れないものです。

自転車に乗れるようになってから数年自転車に乗っていなかったとしましょう。それでもかなりの高確率で乗ることができます。

スキーやスノボーでも同じことです。ウインターシーズンに何度か雪山に言って滑れるようになった場合、1年後の次の年でもある程度滑れると思います。

これは勉強でもいえることです。

まとめ

慣れるためには反復練習が必要です。

しかし反復練習は地味で大変でつまらないものです。

それができるかできないかが、学校の勉強で成績を伸ばせるかどうかのポイントともなります。

その地味で大変でつまらないものを楽しみに変える人もいます。楽しむ=興味を持つ、これが疑似であったとしても心の持ちよう1つで覚えは変わってきます。