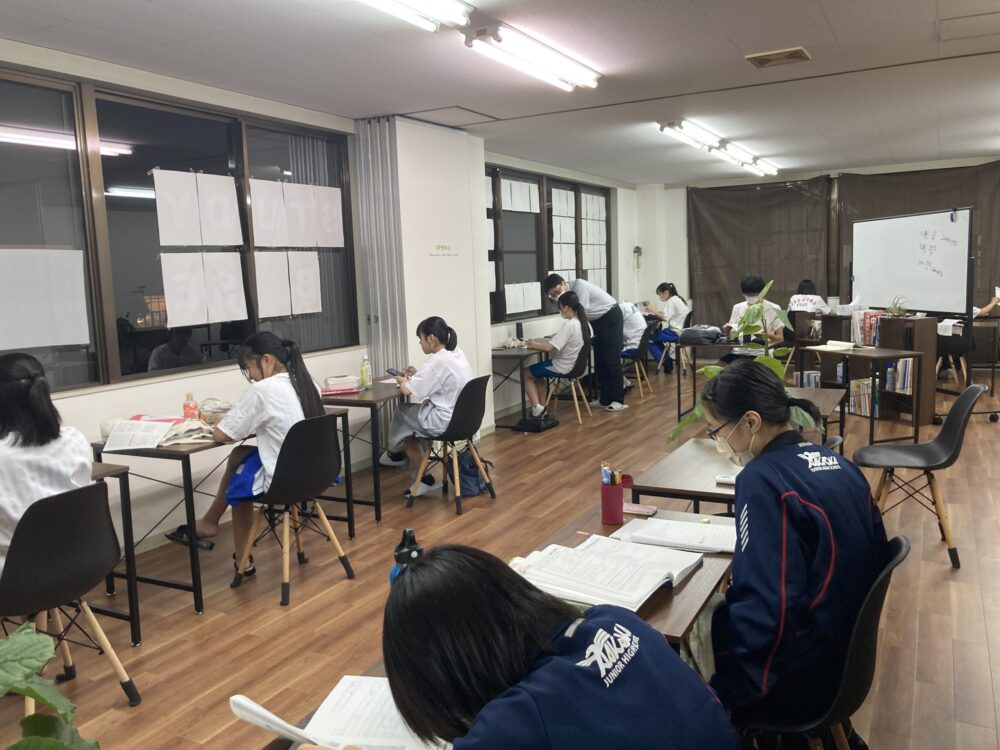

9月2日に静岡県学力調査テスト(学調)が行われました。

今年から問題用紙と解答用紙が別々になり、求め方や計算を書くスペースが増えました。

今後もこの形式で行われるのではないでしょうか。

全体の構成は例年通り

解答用紙が別々になったとはいえ、問題の構成は例年通りでした。

証明問題が合同ではなく平行四辺形を導く問題だったり、連立方程式の立式が分数だったりと戸惑った生徒もいるかと思います。

しかし、過去に出題されていないわけではないので、やはり過去問の復習が非常に大事です。

大問1~4は数学が苦手な生徒も確実に得点したい

大問1~4は1次方程式などの計算問題です。

ここは確実に得点したい分野です。

数学が苦手な生徒も確実に得点したいので、解けなかった人も普段たまに間違えてしまう人も完璧になるまで繰り返し練習した方が良いでしょう。

箱ひげ図も確実に取れるよう復習を

ここ最近、資料の問題では定番となっている箱ひげ図。

箱ひげ図を読み取るために、四分位範囲、中央値などの資料に出てくる単語をしっかり理解しておく必要があります。

そこから適切な選択肢を選ぶのは練習が必要なので、入試までに出来るようになっておきましょう。

資料の分野も確実に取っておきたい分野です。

連立方程式は少し難しかったか

今回の学調の連立方程式の問題は少し難しかったのかもしれません。

問題を読み式をつくると、2つの式は分数で作ることになります。

女子のグループ数を作るときに女子の生徒数が1人足りないため5で割り切ることができません。

そこで5で割り切れる数にするために$y+1$とすることで式を作ります。

この部分が難易度を高くしている理由だと思います。

入試でも似たような形式が出る可能性もあるので、類題などを練習して分数の式も作れるようにしておきましょう。

1次関数はグラフをしっかり書けるように

大問10の一次関数はまずグラフがしっかり書けるようにすることが重要です。

書き始める場所、分速(傾き)、1マス毎の時間や距離に気を付けて、慌てずに問題文を読んでいきましょう。

(2)はグラフが書けて2つのグラフが交わっている直線の式を作れたら、連立方程式で解くことになります。

関数問題は共通の辺に気づけば容易

大問11の(2)は2つの三角形の共通の辺COを見つけることはポイントでした。

底辺の長さが同じなので、高さの比=面積比をなることに気づいたら、あとは簡単でした。

関数の問題は簡単に諦めてしまう人が多いですが、問題によっては意外と簡単に解けてしまう問題もあるので、一度問題は読んでみると良いと思います。

平行四辺形になるための条件はしっかり覚えておく

大問14の証明問題は三角形の合同の証明から平行四辺形を導く問題でした。

三角形の合同条件だけ覚えていても解けないので、しっかり平行四辺形になるための条件も覚えておきましょう。

△BEG≡△DFHを証明するということに気付けば、そこまで難しい問題では無かったかと思います。

1,2年生の基本をしっかり復習しよう

今回の学調に限らず静岡県の入試は複雑な問題は多くは出題されません。

基本的な問題の延長線上にある問題ばかりなので、基本をマスターすることが重要です。

第2回の学調、入試本番までに基本を怠らず復習をしっかりしておきましょう。